Luigi Ambrosoli, Cattaneo e la frontiera svizzera

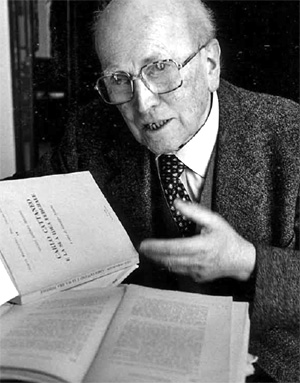

Mercoledì 17 aprile alle ore 18 al Salone Estense si terrà la presentazione del libro “Luigi Ambrosoli per la Storia dell’Italia" (Franco Angeli) di Carlo G.Lacaita ed Enzo R. Laforgia. Intervengono lo storico Arturo Colombo e il sindaco Attilio Fontana

Dante Isella, di tre anni più giovane di Luigi Ambrosoli, gli è stato amico per tutta la vita. I due avevano frequentato lo stesso liceo classico in Varese, città natale di entrambi, e dopo la guerra si erano ritrovati, ancora a Varese, a condividere il clima di attesa, di speranze, di entusiasmi che caratterizzò quella stagione. Nel febbraio del 1994, celebrando Ambrosoli nel corso di una cerimonia presso l’Università di Verona, Isella rievocò una loro esperienza giovanile maturata in quegli anni lontani. All’inizio del 1948 si erano ritrovati insieme impegnati nel progetto di una rivista, della quale, contrariamente alle loro intenzioni, vide la luce solo il primo numero. Si chiamò “Provincia. Arti e Lettere”. Accanto alle firme di Isella e di Ambrosoli figuravano quelle di Vittorio Sereni, Domenico Bulferetti, Giuseppe Bortoluzzi, Silvio D’Arco Avalle, Emilio Bortoluzzi, Guido Morselli, Franco Gandini e Piero Chiara. Proprio quest’ultimo firmò uno dei testi pubblicati in prima pagina, Bilancio di alcune speranze, che si concludeva con una riflessione sulla dimensione di confine del territorio di Varese. Molti esuli o rifugiati avevano oltrepassato quel confine all’indomani dell’8 settembre del 1943 (e tra questi lo stesso scrittore luinese), per poi far ritorno in Italia, alla fine della guerra, portandosi dietro profondi legami di amicizia con quella terra ospitale appena al di là del fiume Tresa ed uno sguardo mutato, in grado di abbracciare più vasti orizzonti: Noi gente di confine siamo affezionati alla “frontiera”, ma non per un suo valore di limite o di baluardo, bensì perché ce ne è sempre venuta una caratteristica di internazionalità, oggi più che mai attuale e densa di avvenire, in un tempo che spera soltanto dalla felice complicità dei popoli nella pace, la sua pericolante salute. Il considerare la frontiera non come linea di separazione bensì come punto di contatto, come soglia da attraversare, doveva essere un’idea condivisa dallo stesso Ambrosoli. Anzi, per lo storico varesino, questa disposizione della sua terra d’origine a configurarsi come crocevia era la cifra stessa di quel paesaggio, della sua geografia. Quando infatti, sul finire della sua vita, consegnò un’agile storia “millenaria” della sua città, Luigi Ambrosoli sottolineò come "il territorio in cui sorse Varese [fosse stato], sin dalla preistoria, per quanto le testimonianze sono in grado di precisare, una zona aperta dalla quale provenivano richiami che era difficile non accogliere".

Dante Isella, di tre anni più giovane di Luigi Ambrosoli, gli è stato amico per tutta la vita. I due avevano frequentato lo stesso liceo classico in Varese, città natale di entrambi, e dopo la guerra si erano ritrovati, ancora a Varese, a condividere il clima di attesa, di speranze, di entusiasmi che caratterizzò quella stagione. Nel febbraio del 1994, celebrando Ambrosoli nel corso di una cerimonia presso l’Università di Verona, Isella rievocò una loro esperienza giovanile maturata in quegli anni lontani. All’inizio del 1948 si erano ritrovati insieme impegnati nel progetto di una rivista, della quale, contrariamente alle loro intenzioni, vide la luce solo il primo numero. Si chiamò “Provincia. Arti e Lettere”. Accanto alle firme di Isella e di Ambrosoli figuravano quelle di Vittorio Sereni, Domenico Bulferetti, Giuseppe Bortoluzzi, Silvio D’Arco Avalle, Emilio Bortoluzzi, Guido Morselli, Franco Gandini e Piero Chiara. Proprio quest’ultimo firmò uno dei testi pubblicati in prima pagina, Bilancio di alcune speranze, che si concludeva con una riflessione sulla dimensione di confine del territorio di Varese. Molti esuli o rifugiati avevano oltrepassato quel confine all’indomani dell’8 settembre del 1943 (e tra questi lo stesso scrittore luinese), per poi far ritorno in Italia, alla fine della guerra, portandosi dietro profondi legami di amicizia con quella terra ospitale appena al di là del fiume Tresa ed uno sguardo mutato, in grado di abbracciare più vasti orizzonti: Noi gente di confine siamo affezionati alla “frontiera”, ma non per un suo valore di limite o di baluardo, bensì perché ce ne è sempre venuta una caratteristica di internazionalità, oggi più che mai attuale e densa di avvenire, in un tempo che spera soltanto dalla felice complicità dei popoli nella pace, la sua pericolante salute. Il considerare la frontiera non come linea di separazione bensì come punto di contatto, come soglia da attraversare, doveva essere un’idea condivisa dallo stesso Ambrosoli. Anzi, per lo storico varesino, questa disposizione della sua terra d’origine a configurarsi come crocevia era la cifra stessa di quel paesaggio, della sua geografia. Quando infatti, sul finire della sua vita, consegnò un’agile storia “millenaria” della sua città, Luigi Ambrosoli sottolineò come "il territorio in cui sorse Varese [fosse stato], sin dalla preistoria, per quanto le testimonianze sono in grado di precisare, una zona aperta dalla quale provenivano richiami che era difficile non accogliere".

Gli anni della guerra avevano rappresentato un importante momento di formazione per Luigi Ambrosoli. Nato nel 1919, dopo il liceo aveva proseguito gli studi presso l’Ateneo milanese, dove fondamentali erano stati gli incontri con Antonio Banfi e Federico Chabod. E possiamo immaginare come proprio la lezione e l’esempio dello storico originario della Val d’Aosta, approdato alla facoltà di Lettere dell’Università di Milano nel 1938, siano stati determinanti per l’itinerario intellettuale e politico del giovane varesino, che alla vigilia di uno dei periodi più infelici della storia nazionale, nel giugno del 1943, si laureò mentre ancora prestava il servizio militare. Nell’abbandonare la cattedra universitaria per arruolarsi in una formazione partigiana valdostana nell’inverno del 1944, Chabod aveva scritto all’amico Ernesto Sestan: «Se vorremo potremo risorgere, ed è dovere innanzitutto di noi, uomini di studio, di lavorare perché questo volere ci sia, nei giovani almeno a cui è affidato un compito arduo».

Ed è ancora negli anni del dopoguerra che andranno precisandosi gli interessi verso quegli aspetti della storia d’Italia (il movimento democratico, poi declinato nell’esperienza socialista, e il movimento cattolico), destinati a diventare i sentieri più battuti dall’uomo di studio.

nel 1979 e che oggi a lui è intitolata), volle dedicare un pubblico dibattito nell’ottobre del 1984, chiamando a discuterne Guido Bustelli, Piero Chiara, Carlo Musso ed Elisa Signori. In quella sede, lo storico varesino ricostruì il ruolo che la vicina Svizzera aveva avuto durante gli anni del fascismo e nella stagione successiva all’8 settembre del 1943. Il territorio elvetico rappresentò allora un “retroterra neutrale” (la felice definizione è dello stesso Ambrosoli), che, nel concedere protezione e salvezza, offrì un’importante occasione di elaborazione e confronto alle forze antifasciste, che lì potettero godere della piena libertà di azione.

I profughi trovarono accoglienza anche in giornali e riviste, diedero vita ad iniziative culturali, al fenomeno delle cosiddette “colonie libere” (forme organizzative simili alle vecchie società di mutuo soccorso), all’università italiana in esilio, la cui autorevolezza era garantita dai nomi di Gustavo Colonnetti, Francesco Carnelluti, Alessandro Levi, Amintore Fanfani, Mario Toscano,

I profughi trovarono accoglienza anche in giornali e riviste, diedero vita ad iniziative culturali, al fenomeno delle cosiddette “colonie libere” (forme organizzative simili alle vecchie società di mutuo soccorso), all’università italiana in esilio, la cui autorevolezza era garantita dai nomi di Gustavo Colonnetti, Francesco Carnelluti, Alessandro Levi, Amintore Fanfani, Mario Toscano,Su corde emotive non dissimili anche Piero Chiara aveva modulato il ricordo del momento in cui si era lasciato alle spalle l’Italia ed aveva oltrepassato il fiume Tresa. Le volle riproporre Luigi Ambrosoli nell’avviare il dibattito cui si faceva cenno poc’anzi: Non mi accorsi dell’alba che trovai raggiante davanti quando misi piede sul primo sentiero. Invadeva il triangolo di cielo della valle del Tresa ed io vi andavo incontro veloce, scivolando e cadendo sul terreno bianco di brina.

TAG ARTICOLO

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte

Ultimi commenti

Castegnatese ora Insu su Raid vandalico nella tensostruttura di Castronno: rubati i palloni e divelti gli estintori

Bruno Paolillo su Varese e la crisi del commercio: interviene anche Paolo Ambrosetti tra dati allarmanti e la replica del Comune

GrandeFratello su Arrivano i treni Varese-Milano Centrale. Ma solo per due giorni

Massimo Macchi su Tarip, le prime fatture fanno discutere. Coinger: "Una rivoluzione culturale"

PaGi su Si è ribaltato un altro grosso tir, traffico in tilt tra Somma Lombardo e Malpensa lungo la via Giusti

gokusayan123 su Si è ribaltato un altro grosso tir, traffico in tilt tra Somma Lombardo e Malpensa lungo la via Giusti

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.