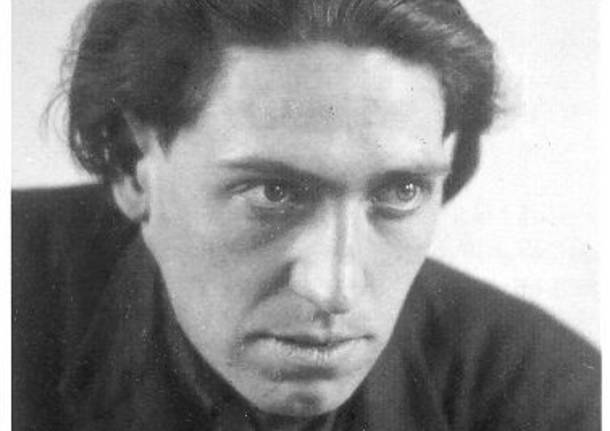

Il genialissimo Silvio Mix, la “rockstar” futurista che morì a Gallarate

Il 30 dicembre 1900 nasceva il potente, divertente, caotico Mix. Figlio dello straordinario melting pot che era l’Impero Austroungarico, fu al centro del movimento futurista tra Trieste, Firenze e Parigi

Negli anni si è sentito spesso parlare del futurismo come di una curiosa parentesi nel panorama culturale italiano; una suggestiva provocazione destinata a lasciare poche tracce. Qualcuno l’ha definita con termini più prosaici, simili a quelli usati nel 2018 dall’allora capogruppo di Alternative für Deutschland al Parlamento tedesco per descrivere la dittatura nazista («ein Vogelschiss», una banale «cacata d’uccello della nostra storia», espressione che generò giustamente scalpore).

Ma il Futurismo fu più di una fugace parentesi avanguardista. Più volte è capitato nel corso del Novecento di risentire la eco del «paroliberismo» in letteratura e poesia.

E c’è chi provò a tradurre «nell’arte dei suoni» le «parole in libertà» evocate da Filippo Tommaso Marinetti nel Manifesto del Futurismo. Fu il triestino Silvio Mix che – nell’articolo Verso le nuove forme dell’arte musicale pubblicato il 19 agosto 1926 sull’Impero – delineò le linee programmatiche del futurismo nella musica, parlando di concetti innovativi come il «rumore musicalizzato», l’«improvvisazione orchestrale» e la «sovrapposizione ritmico-plurizonale».

Per capire l’influenza (riconosciuta o meno) che ebbero i futuristi nella cultura del Novecento, si pensi alla poesia concreta a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, che si proponeva di utilizzare – a seconda delle sue diverse declinazioni – «lo spazio tipografico», «l’atomizzazione delle parole», o «il messaggio visivo veloce e concentrato». Guardiamo qui (sì, guardiamo, prima di leggere) la poesia del concretista brasiliano Décio Pignatari Beba Coca Cola (1962).

Ci sarebbero tante cose da sottolineare tra calembour, allitterazioni, critica al consumismo e molto altro, ma concentriamoci sulla veste grafica della poesia. Tra l’altro: quando mai si sente parlare di veste grafica, in poesia?

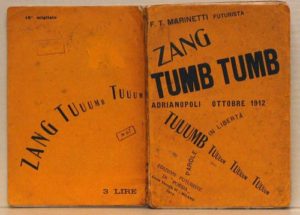

Ora vediamo la copertina originale di Zang Tumb Tumb, il libro più famoso di Marinetti e tra le opere centrali della letteratura futurista.

Pignatari sapeva di stare facendo qualcosa di originale e innovativo, ma non del tutto nuovo, e neanche di così anarchico come la folle copertina di Marinetti, stampata a Milano nel 1914 da Edizioni futuriste.

La musica futurista e il “rumore musicalizzato”

Le cose dette finora non sono una novità per chi conosce la letteratura e la poesia del Novecento. La stessa cosa vale per la musica, arte meno discussa nella galassia futurista ma non per questo meno importante e innovativa.

Nella seconda metà del secolo scorso sono stati diversi i tentativi di sperimentare con la musica partendo da quello che c’è attorno a noi: il rumore. Karlheinz Stockhausen, John Cage, Luciano Berio, tanti sono stati quelli che hanno provato a dare dignità musicale ai suoni della vita di tutti i giorni. Ma, anche qui, bisogna dare ai futuristi quel che è dei futuristi. Fu Luigi Russolo – musicista, ma anche pittore e scrittore sepolto a Laveno Mombello, dove è morto – a puntare il dito fuori di casa e dagli studi di registrazione (allora piuttosto rudimentali) per cercare ispirazione dalle fabbriche, dalle strade, dalle prime «ruggenti» auto. Con il suo manifesto L’arte dei rumori e, soprattutto, con l’invenzione dell’intonarumori, diede il là con largo anticipo all’esperienza della musica concreta e, successivamente, della musica elettronica.

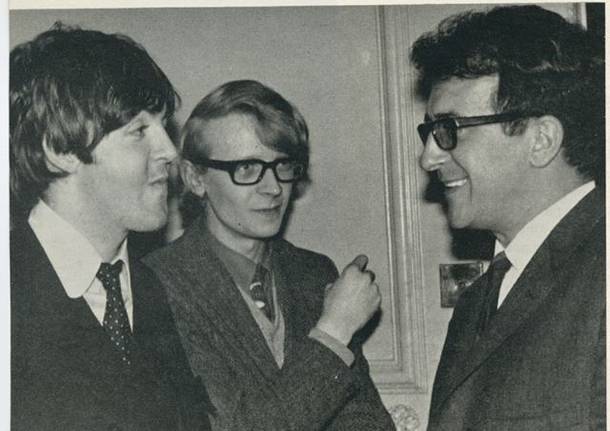

E non si parla solo di esperimenti di nicchia. La musica concreta influenzò molto anche la musica popolare. I Beatles, tra le band più famose e ascoltate del Novecento (e di questo secolo), cercarono ispirazione non solo dall’ormai noto soggiorno in India, ma anche tra le sperimentazioni avanguardiste. Una foto del 24 febbraio ’66 testimonia l’incontro tra Luciano Berio e Paul McCartney, all’uscita dell’Istituto Italiano di Cultura di New York. Il primo arrangiò una serie di canzoni famose dei Fab four per il mezzosoprano Cathy Berberian, il secondo provò a portare nel gruppo le idee avanguardiste nel disco Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band prima e in Revolution 9 poi.

È una lunga premessa questa, vero, ma necessaria per presentare come si deve un personaggio interessante nel panorama futurista passato per puro caso da Gallarate, da dove non se n’è più andato. Silvio Mix (o Micks, com’era in origine il cognome del padre ungherese) con la città dei Due Galli non c’entra quasi nulla; probabilmente non l’aveva mai sentita nemmeno nominare, prima di esservi ricoverato per l’improvviso peggioramento delle condizioni di salute.

Silvio Mix naque a Trieste il 30 dicembre 1900 e morì a Gallarate il 2 febbraio 1927, dove riposa tuttora.

Il motivo di questa casualità è quello che rende talvolta Gallarate conosciuta al di fuori della provincia: è sempre stata un importante nodo ferroviario, da cui passarono tra gli altri Ernest Hemingway e Piero Chiara. Due autori che furono molto legati a Parigi; il secondo, varesino con lo sguardo sovente rivolto alla capitale francese, passava da Gallarate proprio per raggiungere la Ville lumière. La stessa cosa (ma al contrario) che fece Mix, che stava tornando da Parigi a Trieste. Si era da poco insediato nella capitale francese, chiamato da Enrico Prampolini.

Allora era la meta preferita dagli artisti più o meno stravaganti, e un porto sicuro per gli italiani perseguitati dal regime (non che i futuristi – nella maggior parte dei casi – avessero bisogno di fuggire all’estero per motivi politici). Mix stava tornando a Trieste dopo aver registrato la sua composizione più importante, i Commenti sinfonici per “L’angoscia delle macchine” di Ruggero Vasari, ma fu costretto a fermarsi a Gallarate per essere ricoverato.

Morì pochi giorni dopo. Possiamo quindi inserirlo nel prestigioso e nefasto Club dei 27, la lista incredibilmente lunga di artisti morti a quell’età: Jim Morrison, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jean-Michel Basquiat, solo per citarne alcuni.

A seguito della morte del musicista triestino, lo stesso Marinetti scrisse un articolo per ricordarlo («Mix dirige ora le orchestre dell’Infinito») su L’impero, rivista nata nel 1923 come espressione della corrente del “Fascismo intransigente” e molto attenta all’attività dei futuristi. L’impero gli dedicò diversi articoli oltre a quello di Marinetti. Ruggero Vasari, collaboratore e amico personale di Mix (il quale dedicò i Commenti sinfonici alla moglie di Vasari, Maria Winter), scrisse di lui: «La musica di Mix, del genialissimo Mix, era potente, ora divertente, ora caotica andava, veniva, saltava, fischiava, gridava, urlava, ci avvolgeva tutti nell’ebrezza delle bottiglie di liquori che non potevano non mescolarsi in sublimi, potenti poetici cocktails».

La potenza e la caoticità di Mix sono riscontrabili in questa violenta scarica di appena 1′ 24”, Profilo Sintetico Musicale di Filippo Tommaso Marinetti, composta nel 1923 e riproposta anni dopo dal pianista fiorentino Daniele Lombardi.

L’articolo in ricordo di Mix rientrava in una rubrica sulla Pantomima futurista, Artisti italiani del teatro moderno, segno dell’attenzione alle diverse arti dell’avanguardia futurista. Anche il teatro fu un campo molto battuto dai futuristi, che tra gli intenti principali avevano quello di impressionare il pubblico e sul palco ci riuscivano benissimo. Anche qui, Gallarate può attingere dal proprio passato (con il celebre spettacolo del 1915) e riconoscersi palcoscenico di una stagione culturale comunque rilevante.

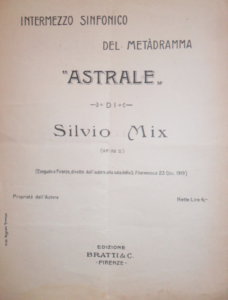

Lo stesso Mix fu molto attivo nel teatro. Prampolini volle Mix a Parigi per prendere parte al teatro della Pantomima futurista, appena fondato al teatro della Madeleine. Nel 1919, ad appena diciannove anni, realizzò la composizione Astrale, Intermezzo sinfonico del metadramma. Come scrisse lui stesso sull’Impero, con quest’opera voleva aprire nuove possibilità e dare più libertà al teatro lirico: «Nel metadramma – scrisse nell’articolo Verso le nuove forme dell’arte musicale, il 19 agosto 1926 – il testo letterario, il commento musicale e la scenografia hanno eguale importanza fra loro e formano un blocco artistico. (…) Alla importante realizzazione del ‘rumore musicalizzato‘ compiuta da Luigi Russolo, ho aggiunto e sperimentato la sovrapposizione ‘ritmico-plurizonale’ (considerando l’accordo come generatore di armonici e superarmonici) che va dall”armonia regolare’ fino al ‘suono indeterminabile’ valorizzando anche i frammenti di tono (…) In realtà questo è lo spostamento delle ‘parole in libertà‘ marinettiane nell’arte dei suoni; ho potuto così realizzare praticamente una cosa non certo impossibile ma dalla quale siamo ancora molto lontani: ‘l’improvvisazione orchestrale‘ trasmessa esattamente da un ‘nucleo creatore’ alle singole sorgenti sonore (voci, strumenti tradizionali, intonarumori, rumori etc)».

La partitura dell’Intermezzo sinfonico del metadramma astrale, realizzato a Firenze nel 1919

Nello stesso articolo – importante per comprendere la musica futurista – Mix si spinse anche più in là, immaginando un futuro, anzi, un presente morente per la lirica tradizionale: «Non è bastato che i più moderni ed audaci compositori abbiano tentato di rinnovellare, sollevandolo a nuove altezze, il drama lirico tradizionale detto comunemente “opera”, le possibilità del quale sono pressoché esaurite. Il drama lirico o melodrama regge assai male al tempo nostro, non rispondendo più alla nuova sensibilità formatasi a poco a poco nell’incessante progresso della vita che ci avvolge. Nell’opera tradizionale manca anzitutto la sintesi: bisogna invece riconoscere che la rapidità, per esempio dei mezzi di comunicazione del pensiero, raggiunta oggi esige pure una rapidità parallela nell’opera d’arte che deve provocare in noi delle sensazioni».

Ora, non c’è bisogno di sottolineare che la previsione sulla lirica non andò da nessuna parte, ma va riconosciuto a Mix di aver capito già negli anni Venti che l’accelerazione data dai mass media avrebbe portato delle conseguenze enormi in tutti i campi. Certo, i futuristi la velocità la bramavano e la ricercavano spasmodicamente con ogni mezzo e in ogni forma («Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità», scriveva Marinetti nel Manifesto fondante del movimento pubblicato su Le Figaro), ma le loro ricerche sono riaffiorate spesso negli anni, seppur con toni diversi: si torna al «messaggio visivo veloce e concentrato» della poesia concreta.

Silvio Mix e il rapporto con Stravinskij (e una mezza bufala)

Tanto si è detto dell’endorsement di un gigante della musica come Igor Stravinskij, che conobbe e frequentò per un certo periodo i pittori e musicisti futuristi. In realtà, l’«esaltazione» del compositore naturalizzato francese andrebbe ridimensionata. Stravinskij tutto sommato apprezzava i futuristi, ma usò nei loro confronti toni tra l’ironico e il compassionevole.

Mentre Francesco Cangiullo – testimone del primo incontro tra Stravinskij e i futuristi, nel 1914 – scrisse che, quando fu attivato l’intonarumori, «Stravinskij schizzò emettendo un sibilo di pazza gioia, scattò dal divano da cui sembrò scattasse una molla», in realtà la sua fu una reazione ben più contenuta: «Cinque grammofoni su cinque tavolini in una grande stanza pressoché vuota emettevano rumori digestivi, statici – scrisse Stravinskij -. Feci finta di esserne entusiasta e dissi loro che gruppi di cinque grammofoni con una simile musica, prodotti in massa, si sarebbero di certo venduti come i pianoforti da concerto Steinway».

Ciò non toglie che Stravinskij riconobbe in loro una buona propensione verso la sperimentazione. In un paese storicamente poco aperto alle novità, peraltro. Francesco Pratella, musicologo dell’epoca autodefinitosi «strapaesano» e provinciale ma che sposò in toto la causa futurista, nel Manifesto dei musicisti futuristi – scritto con un tono pomposo e tonitruante, in linea con lo Zeitgeist – usava queste parole verso il panorama musicale del nostro paese: «Essendo entrato nell’ambiente musicale italiano (…) ho potuto giudicare con la massima serenità il mediocrismo intellettuale, la bassezza mercantile e il misoneismo che riducono la musica italiana ad una forma unica e quasi invariabile di melodramma volgare, da cui risulta l’assoluta inferiorità nostra di fronte all’evoluzione futurista della musica negli altri paesi».

Stravinskij divenne una sorta di nume tutelare dei futuristi, con cui ebbe negli anni diversi incontri. «Erano assurdi – scrisse – ma in modo simpatico, e infinitamente meno pretenziosi di alcuni movimenti successivi». Non aveva grandissima stima di Marinetti («una vera balalaica», un gran rompiscatole, insomma) e dei musicisti, a differenza di Balla, Boccioni e Carrà che «erano tutti pittori provetti», ma provava per loro un certo affetto. «I futuristi non furono gli aeroplani che volevano essere, ma caso mai un simpatico stormo di rombanti “Vespe”».

A Stravinskij Mix dedicò nel 1925 un omaggio, riproposto sempre da Daniele Lombardi.

Un endorsement vero, senza rilievi né condizionamenti di parte, sarebbe arrivato più avanti con John Cage. Quando negli anni Sessanta gli fu chiesto una lista dei dieci libri che più lo avevano influenzato, al terzo posto mise L’arte dei rumori di Russolo.

Breve bibliografia:

– Silvio Mix, Dizionario biografico, Nicola Balata, Treccani (1991);

– Manifesto del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, Le Figaro (1909);

– Manifesto dei musicisti futuristi, Francesco Pratella (1911);

– Ctrl+C, Ctrl+V (scrittura non creativa), Kenneth Goldsmith, Nero (2019)

– Mix dirige ora le orchestre dell’infinito, Filippo Tommaso Marinetti, L’impero (1927);

– Verso le nuove forme dell’arte musicale, Silvio Mix, L’impero (1926);

– La pantomima futurista. Artisti italiani del teatro moderno, Ruggero Vasari, L’impero (1927);

– Come mare squarciato d’estate, Sergio Macedone, Strumenti&Musica (2019);

– Cronache della mia vita, Igor Stravinskij, SE (2006)

TAG ARTICOLO

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte

Ultimi commenti

Felice su Risse, violenza e atti osceni, le «calde» notti sul lungolago di Laveno Mombello

Andrea Camurani su Risse, violenza e atti osceni, le «calde» notti sul lungolago di Laveno Mombello

GiuseppeMaranghi su Risse, violenza e atti osceni, le «calde» notti sul lungolago di Laveno Mombello

axelzzz85 su Il viadotto della tangenziale di Vedano è tornato percorribile: a ottobre la riapertura completa

lenny54 su "La situazione a Gaza è inaccettabile", si fermino le armi

EnnioSpaggiari su Aggiudicati i lavori per l'area ex Siome di Malnate

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.